مسیر باشکوه عقب. به مناسبت روز تدارکات نیروهای مسلح

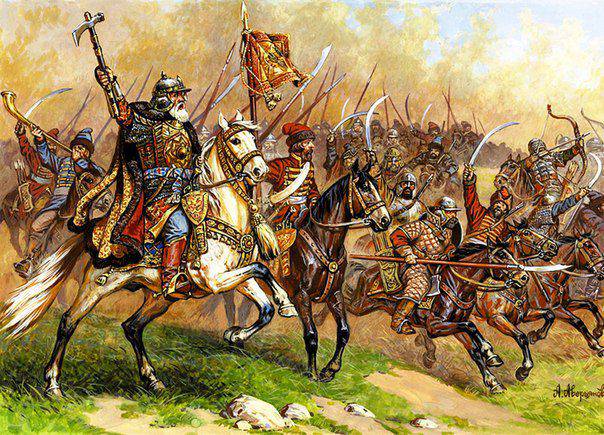

تامین نیرو در روسیه پیش از پترین

داستان پشتیبانی لجستیکی از سربازان به دوره های اولیه شکل گیری یک دولت متمرکز روسیه برمی گردد. همانطور که می دانید، تا زمان اصلاحات پیتر کبیر، هسته اصلی نیروهای مسلح دولت روسیه ارتش محلی سواره نظام بود. این شامل زمینداران - اشراف و بچه های بویار بود که در صورت خصومت ها به همراه خادمان نظامی خود - "رعیت های رزمی" خدمات نظامی انجام می دادند. دولت به ارتش محلی غذا، تجهیزات و اسلحه نمی داد، بنابراین مالکان مجبور شدند مسائل مربوط به تأمین نیروهای خود را خودشان حل کنند. با این حال، هر جنگجو باید حداقل برای یک دوره چهار ماهه آذوقه داشته باشد. اغلب آنها با پودر سوخاری، آرد، گوشت خشک و شور و ماهی تهیه می کردند. البته اگر مقداری پول داشتند، سربازان می توانستند در محل اقامت غذا بخرند و شکار همیشه راهی برای تهیه غذا باقی می ماند. دولت همچنین میتوانست به سربازان نان بفروشد، اما در این مرحله از تاریخ ملی به آنها غذای رایگان نمیداد. در مورد کمک هزینه پولی، آن را فرزندان بویار و اشراف که در خدمت هنگ بودند دریافت می کردند و به سه دسته تقسیم می شدند. دسته اول - هنگ حقوق اصلی - از 80 تا 100 روبل حقوق سالانه دریافت می کند. دسته دوم - هنگ حقوق دوم - از 50 تا 60 روبل حقوق در سال دریافت می کند. در نهایت، دسته سوم، یا بچه های بویار، حدود 20-30 روبل در سال دریافت کردند. نیمی از حقوق به مردم خدمات در مسکو داده شد و نیمی دیگر - در طول مبارزات نظامی. حقوق کمتری در هنگ های شهری مستقر در شهرها دریافت می شد - از 4 تا 14 روبل.

با این حال، هنگامی که اولین نظامیان حرفه ای در ارتش روسیه ظاهر شدند - "خدمت افراد در دستگاه"، دولت مجبور شد نه تنها با واگذاری زمین، بلکه با کمک هزینه های لازم، تامین آنها را نیز به عهده بگیرد. به منظور اطمینان از حفظ ارتش در حال رشد، دولت مالیات های اضافی را وضع کرد. «پول تیراندازی با کمان» برای پرداخت حقوق به کمانداران، «پول پیت» برای تولید مهمات و «پول پولونی» برای باج دادن به اسرا از دشمن استفاده می شد. طبق این ابزار، افراد خدماتی شامل پیشچالنیک ها، کمانداران، قزاق های هنگ و شهری، توپچی ها بودند که در زمان جنگ بین هنگ های نیروهای محلی توزیع می شدند. افراد خدمات رده پوشکار شامل توپچی ها، توپچی ها (که از جیغ شلیک می کردند)، صنعتگرانی که به تعمیر اسلحه مشغول بودند و رعیت بودند. در سال 1638، 248 تفنگچی و توپچی در مسکو خدمت می کردند که توسط فرمان توپ کنترل می شد. توپچی ها برای خدمت خود از ایالت حقوق دریافت می کردند. پس از ایجاد «هنگهای نظام جدید» که بر اساس الگوی اروپایی شکل گرفت و با افراد زیردست تکمیل شد، سیستم صدور حقوق به ردههای پایین و افسران هنگهای رایتر و دراگون نیز روان شد. آنها برای خدمت سربازی از هر صد خانوار یک سرباز گرفتند، سپس - از هر 20-25 خانوار. این خدمت مادام العمر بود و سربازان حقوق ماهانه و سالانه - هم به پول و هم به نان - دریافت می کردند. همچنین، زمین می تواند برای خدمات صادر شود. اسلحه هر دو را می توان با هزینه خود خریداری کرد و توسط دولت صادر شد. در همان زمان، تامین غذا، دوباره، به طور مستقل انجام شد. هنگامی که در سال 1550 ارتش تیراندازی با کمان تازه شروع به شکل گیری کرده بود، کمانداران مستحق دریافت حقوق 4 روبل در سال بودند - یعنی همان دستمزد کمترین دستمزد خدمتکاران "در سرزمین پدری" ارتش محلی. علاوه بر این ، کمانداران در مسکو حقوق چهار روبلی دریافت می کردند و کمانداران شهری نصف آن - فقط دو روبل در سال - حقوق داشتند. توپچی ها حقوق کمتری دریافت می کردند. بنابراین، توپچی های مسکو و زتینشچیک ها سالانه 2 روبل و یک گریونا دریافت می کردند، و توپچی های شهری - به طور کلی یک روبل. علاوه بر این، به توپچی ها آرد اختاپوس، ماهیانه نصف لیوان نمک و پارچه به قیمت دو روبل در سال ارائه می شد. به کمانداران شهری سالانه دو پوند نمک، 12 "جعبه" چاودار و 12 "جعبه" جو دو سر داده شد. یعنی همانطور که می بینیم، تامین نیروهای منظم در سطح پایینی بود. پس از آشفتگی اقتصادی که به دنبال وقایع زمان مشکلات به وجود آمد، حتی پسران و اشراف نیز نمی توانستند سربازان خود را برای خدمت در ارتش محلی بدون حمایت دولتی تجهیز کنند. در نیمه اول قرن هفدهم. پسران از 300 تا 700 روبل در سال، مهمانداران - از 90 تا 200 روبل در سال، اشراف مسکو - از 10 تا 210 روبل در سال دریافت می کردند. در همان زمان، در زمان جنگ، دولت به دنبال افزایش پرداخت به مردم بود.

به نظر کمانداران و سایر نیروهای خدماتی «بر اساس ساز»، اندازه دستمزد ناکافی است، بارها باعث نارضایتی و تخمیر کمانداران شده است. در اواسط قرن هفدهم، کماندارانی که در زندان کولا خدمت می کردند، 3,5 روبل حقوق دریافت می کردند، مستاجران - 3,75 روبل در سال، پنطیکاستال ها - 4 روبل در سال، سنتوریون ها - 12 روبل در سال، و یک سر استرلسی - 25 روبل. یک سال . همچنین کمانداران سالانه به میزان دو چهارم چاودار، چهار چهارم جو و یک چهارم جو از امنیت غذایی برخوردار بودند. حقوق پولی توپچی ها افزایش یافت و با کمانداران برابر شد، که همچنین با هدف جلوگیری از نارضایتی احتمالی نمایندگان چنین حرفه نظامی مهمی مانند خدمه توپخانه بود. اندازه حقوق می تواند به محل خاص خدمت نیز بستگی داشته باشد - به عنوان مثال، در برخی از زندان ها به کمانداران، قزاق ها و توپچی ها برای 5 روبل در سال می رسید. قزاقهای سوارکار که در زندانها خدمت میکردند میتوانستند سالانه 8 روبل دریافت کنند که طبق این دستگاه بالاترین دستمزد افراد خدماتی است. هنگام صحبت در یک کمپین، به قزاق ها و کمانداران پول اضافی داده شد.

در هنگ های سیستم جدید - اژدها، ریتر و سرباز - حقوق در دوره اول وجود آنها با استانداردهای سایر واحدهای ارتش روسیه بسیار زیاد بود. بدیهی است که دولت برای هنگ های نظام جدید و سربازان، ریترزها و دراگون هایی که در آنها خدمت می کردند ارزش زیادی قائل بود. بالاترین حقوق توسط فرماندهی هنگ های سیستم جدید دریافت می شد که در میان آنها متخصصان نظامی خارجی، در درجه اول آلمانی ها و هلندی ها غالب بودند. بنابراین، فقط حقوق ماهیانه ژنرال ها 90-100 روبل، سرهنگ ها - 25-50 روبل، سرهنگ دوم - 15-18 روبل، سرگردها - 14-16 روبل، کاپیتان ها - 13 روبل، کاپیتان ها - 9-11 روبل - ستوان دریافت می کردند. 5 8 روبل، علامت - 4-7 روبل. سربازان عادی هنگ های سیستم جدید البته حقوق بسیار کمتری دریافت می کردند ، اما اندازه آن 2-2,5 برابر بیشتر از حقوق تیراندازان و توپچی های معمولی بود. برای ساماندهی تامین غذای هنگ های نظام جدید، مجموعه «ذخایر غلات خدماتی» ساماندهی شد که در تمامی شهرها و روستاها انجام شد. از تمام شهرک های کشور، چاودار، آرد، کراکر، غلات به محل استقرار هنگ ها ارسال شد، در حالی که گوشت، نمک و شراب از مسکو تحویل داده شد.

در هنگ های سیستم جدید - اژدها، ریتر و سرباز - حقوق در دوره اول وجود آنها با استانداردهای سایر واحدهای ارتش روسیه بسیار زیاد بود. بدیهی است که دولت برای هنگ های نظام جدید و سربازان، ریترزها و دراگون هایی که در آنها خدمت می کردند ارزش زیادی قائل بود. بالاترین حقوق توسط فرماندهی هنگ های سیستم جدید دریافت می شد که در میان آنها متخصصان نظامی خارجی، در درجه اول آلمانی ها و هلندی ها غالب بودند. بنابراین، فقط حقوق ماهیانه ژنرال ها 90-100 روبل، سرهنگ ها - 25-50 روبل، سرهنگ دوم - 15-18 روبل، سرگردها - 14-16 روبل، کاپیتان ها - 13 روبل، کاپیتان ها - 9-11 روبل - ستوان دریافت می کردند. 5 8 روبل، علامت - 4-7 روبل. سربازان عادی هنگ های سیستم جدید البته حقوق بسیار کمتری دریافت می کردند ، اما اندازه آن 2-2,5 برابر بیشتر از حقوق تیراندازان و توپچی های معمولی بود. برای ساماندهی تامین غذای هنگ های نظام جدید، مجموعه «ذخایر غلات خدماتی» ساماندهی شد که در تمامی شهرها و روستاها انجام شد. از تمام شهرک های کشور، چاودار، آرد، کراکر، غلات به محل استقرار هنگ ها ارسال شد، در حالی که گوشت، نمک و شراب از مسکو تحویل داده شد. اصلاحات پیتر. خدمات موقت و کمیساری

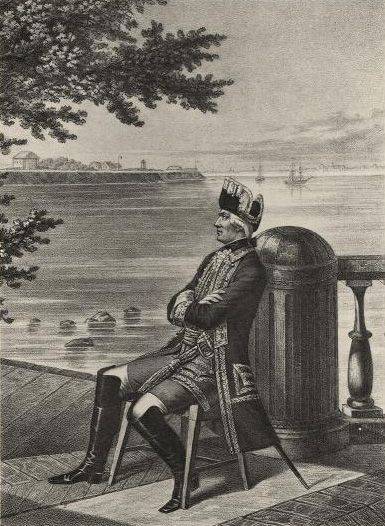

با این حال ، تا زمان مدرنیزه شدن ارتش روسیه تحت پیتر اول ، سازماندهی پشتیبانی لجستیک و تأمین نیروها ساده و کارآمد نبود. پیتر اول، که مدل اروپایی ارتش را به عنوان مبنایی در نظر گرفت، تصمیم به سازماندهی مجدد تامین نیروهای مسلح گرفت. در 18 فوریه 1700، دستور موقت برای مدیریت تدارکات ارتش منظم ایجاد شد. تحت دستور "فروشگاه" بودند، همانطور که انبارهای مواد غذایی در آن زمان نامیده می شدند - در مسکو، سنت پترزبورگ، کیف، چرنیگوف، بریانسک، اسمولنسک و تعدادی از شهرهای دیگر. این نظم ساختار یافته و متشکل از شعب محلی بود که توسط استادان غذا رهبری می شد. در رأس این دستور، اوکلنیچی یازیکوف قرار گرفت که به او درجه استاد تأمین عمومی داده شد. در همان روز ، 18 فوریه ، پیتر اول دستور ویژه ای را ایجاد کرد که مسئولیت مدیریت تخصیص مالی دریافتی برای نیازهای ارتش و همچنین تأمین یونیفرم و اسب ارتش را بر عهده داشت. بنابراین، هر دو سفارش مسئولیت پشتیبانی لجستیکی را بر عهده داشتند و نمونه اولیه غذا، پوشاک و خدمات مالی آینده بودند. در اداره میدانی ارتش، کمیساریایی ایجاد شد که مسئولیت انواع تدارکات را بر عهده داشت. تامین مواد غذایی در لشکرها و هنگ ها توسط رئیس تدارکات و استادان تدارکات اداره می شد و کمیسرهای ارشد و کمیسرها مسئول امور مالی و لباس بودند. همچنین یک سرویس پزشکی نیز در واحدها مستقر شد. در منشور نظامی 1716، مسئولیت سازماندهی تامین نیرو به فرمانده ارتش - ژنرال فیلد مارشال واگذار شد. کمیسر ژنرال کریگز مسئولیت مستقیم تامین غذا، لباس، اسب، سلاح و منابع مالی ارتش را بر عهده داشت. در همان زمان ، کاروان با حیوانات باری و واگن تابع ژنرال-کریگز-کمیسر نبود - سرویس کاروان رئیس خود را داشت. ژنرال واگن مایستر، که کاروان را رهبری می کرد، تابع فرمانده کل بود، که وظایفش شامل تهیه تدارکات، استقرار و ترتیب نیروها و سازماندهی بیمارستان ها بود. بنابراین ، ساختار مدیریت عقب ارتش روسیه در دوره پترین "دو سر" بود - وظایف پشتیبانی مستقیم مادی از ارتش و سازماندهی حمل و نقل و محله تقسیم شد. توانایی های هر دو ژنرال عقب برابر شد - اگر کمیسر عمومی کریگ مسئول امور مالی و غذا بود ، یعنی قبلاً نفوذ و فرصت های بسیار زیادی داشت ، پس فرمانده کل مسئولیت حمل و نقل مالی و غذا و بدون قطار واگن را بر عهده داشت. تابع او، کمیساریای کمیسر کریگ به سادگی نمی توانست عمل کند. در بالای هر دو "رئیس تدارکات" چهره فیلد مارشال قرار داشت ، اما او در امور فوری پشتیبانی عقب نیروها دخالت نکرد.

در زمان پیتر، سازمان تامین غذا برای ارتش به طور کامل توسط ایالت به عهده گرفت. در شهرهای کشور انبارهای مواد غذایی ارتش افتتاح شد که از آنجا غذا با گاری اسب به صورت زمینی یا با قایق در کنار رودخانه ها تحویل داده می شد. انبارهای سیار نیز ساماندهی شده بود که به آنها مغازه می گفتند و ماهیانه مواد غذایی داشتند.

در 18 فوریه 1705، در پنجمین سالگرد استقرار دستور موقت، اندازه دقیق سهمیه نان درجات پایین مشخص شد که شامل نیم اختاپوس (24 کیلوگرم) آرد و یک چهارم کوچک (3,5) بود. کیلوگرم) غلات در ماه. برای خرید بقیه غذا پول داده شد و سربازان با صلاحدید خود می توانستند غذا بخرند. واحدهای نظامی که در مبارزات انتخاباتی و خارج از کشور بودند کمک هزینه اضافی به میزان دو پوند نان، یک پوند گوشت، یک گارنت آبجو و دو فنجان شراب برای هر نفر در روز دریافت کردند. علاوه بر این، دو پوند نمک و یک و نیم مشت غلات برای یک ماه قرار بود. افسران درجه سه سهم دریافت کردند. در کشتی های نیروی دریایی ناوگان هنجار مصرف غذا معرفی شد: 30 پوند کراکر، 16 پوند غلات، 16 پوند بلغور جو دوسر، 10 پوند ژامبون، 0,5 ماهی خاویاری، 60 فنجان شراب، 30 فنجان سبیتنیا، 30 فنجان سرکه و 1 پوند نمک. هر ماه. به سربازان و ملوانان بخش هایی از غذا داده شد و افسران به صورت نقدی کمک هزینه دریافت کردند و به صلاحدید خود می توانستند غذا بخرند. بسته به موقعیت هنگ در یک مکان خاص و ماهیت وظایفی که انجام می دهد، اندازه بخش ها می تواند متفاوت باشد. هنگام انجام وظایف پیچیده تر، کمک هزینه افزایش می یابد. طبیعتاً تهیه منظم غذا، لباس و تجهیزات نیروها مستلزم ایجاد یک سرویس عقب موثر در سطح هنگ بود. او تابع فرمانده هنگ بود و در ترکیب خود پروویانت مایستر، کمیسر، فرمانده، افسر کاروان و دکتر را شامل می شد. تمام هزینه های مالی توسط فرمانده هنگ و همه افسران کنترل می شد. در مورد سازماندهی مستقیم پذیرایی پرسنل، تامین غذای گرم واحدها توسط آرتل های سربازان شرکت انجام شد. هر آرتل نه تنها ظروف آشپزخانه، ظروف، بلکه اسب، گاری و سورتمه نیز داشت. این آرتل شامل یک کارگر شرکت آرتل، یک آشپز، یک نانوا و یک داماد بود.

در 18 فوریه 1705، در پنجمین سالگرد استقرار دستور موقت، اندازه دقیق سهمیه نان درجات پایین مشخص شد که شامل نیم اختاپوس (24 کیلوگرم) آرد و یک چهارم کوچک (3,5) بود. کیلوگرم) غلات در ماه. برای خرید بقیه غذا پول داده شد و سربازان با صلاحدید خود می توانستند غذا بخرند. واحدهای نظامی که در مبارزات انتخاباتی و خارج از کشور بودند کمک هزینه اضافی به میزان دو پوند نان، یک پوند گوشت، یک گارنت آبجو و دو فنجان شراب برای هر نفر در روز دریافت کردند. علاوه بر این، دو پوند نمک و یک و نیم مشت غلات برای یک ماه قرار بود. افسران درجه سه سهم دریافت کردند. در کشتی های نیروی دریایی ناوگان هنجار مصرف غذا معرفی شد: 30 پوند کراکر، 16 پوند غلات، 16 پوند بلغور جو دوسر، 10 پوند ژامبون، 0,5 ماهی خاویاری، 60 فنجان شراب، 30 فنجان سبیتنیا، 30 فنجان سرکه و 1 پوند نمک. هر ماه. به سربازان و ملوانان بخش هایی از غذا داده شد و افسران به صورت نقدی کمک هزینه دریافت کردند و به صلاحدید خود می توانستند غذا بخرند. بسته به موقعیت هنگ در یک مکان خاص و ماهیت وظایفی که انجام می دهد، اندازه بخش ها می تواند متفاوت باشد. هنگام انجام وظایف پیچیده تر، کمک هزینه افزایش می یابد. طبیعتاً تهیه منظم غذا، لباس و تجهیزات نیروها مستلزم ایجاد یک سرویس عقب موثر در سطح هنگ بود. او تابع فرمانده هنگ بود و در ترکیب خود پروویانت مایستر، کمیسر، فرمانده، افسر کاروان و دکتر را شامل می شد. تمام هزینه های مالی توسط فرمانده هنگ و همه افسران کنترل می شد. در مورد سازماندهی مستقیم پذیرایی پرسنل، تامین غذای گرم واحدها توسط آرتل های سربازان شرکت انجام شد. هر آرتل نه تنها ظروف آشپزخانه، ظروف، بلکه اسب، گاری و سورتمه نیز داشت. این آرتل شامل یک کارگر شرکت آرتل، یک آشپز، یک نانوا و یک داماد بود. توسعه عقب در قرن نوزدهم

در آینده، سازمان پشتیبانی عقب ارتش امپراتوری روسیه به بهبود ادامه داد. در سال 1800، پست فرمانده کل معرفی شد، که رئیس عالی تدارکات ارتش شد. در سال 1802 وزارت جنگ در روسیه ایجاد شد که در ابتدای تأسیس آن وزارت نیروی زمینی نظامی نامیده می شد. اولین رئیس وزارت جنگ به ژنرال پیاده نظام S.K منصوب شد. ویازمیتینوف، که در سال 1805 پشتیبانی لجستیکی نیروها را اصلاح کرد و بخشهای کمیساریات و تأمین را در دفتر فرماندهی محله ترکیب کرد. با این حال، بخش Quartermaster برای مدت کوتاهی فعالیت کرد. تأمین ناکافی نیروهای روسی در طول جنگ 1807 با فرانسه و 1808-1809. در مورد سوئد، این دفتر مرکزی بود که مقصر شناخته شد. پس از آن، بخش منحل شد و بر اساس آن بخش های مستقل ایجاد شد - کمیساریات، تامین، پزشکی. در طول دوره مورد بررسی، اثربخشی سازمان پشتیبانی لجستیک برای ارتش به طور قابل توجهی افزایش یافت. از سال 1810 ، پس از ایجاد لشکرها ، سپاه و ارتش ، کمیساریای میدانی ، بخش های تأمین و کمیساریای ارتش ها ، کمیسیون های سپاه و کمیسیون های زیر شاخه ایجاد شد که مسئولیت تدارکات تشکیلات آنها را بر عهده داشتند. علاوه بر این، ساختار سازمان مراقبت های پزشکی برای سربازان مجروح و بیمار تغییر کرد. بخش خدمات پزشکی در ارتش به ساختاری مستقل از پزشکی غیرنظامی تبدیل شد و پس از آن 70 بیمارستان دائمی و بیمارستان موقت نظامی ایجاد شد. بر این اساس، عرضه مواد غذایی به مراکز درمانی ارتش فعال بهبود یافت، سربازان و افسران مجروح و بیمار فرصت دریافت غذای بهتر و سالم تری را دریافت کردند.

در طول جنگ میهنی 1812، بیمارستان های زایمان و سیار برای پاسخگویی به نیازهای ارتش در مراقبت های پزشکی تشکیل شد. قبل از آماده سازی نبرد بورودینو، فرمانده کل دستور داد تا برای مجروحان در راه مسکو غذا و مراقبت های پزشکی ترتیب دهند. تلفات تخمینی ارتش روسیه حدود 5 هزار کشته و 20 هزار زخمی بود. از 20 مجروح، فرض بر این بود که 4 مجروح جدی و 16 زخمی سبک باشند. دومی قادر خواهد بود به طور مستقل حرکت کند و برنامه ریزی شده بود که مجروحان جدی را از میدان نبرد بر روی گاری ها خارج کنند. با این حال، در واقعیت، خسارات ارتش روسیه بسیار بیشتر بود. در بیمارستان اصلی نظامی، 30 مجروح مستقر بودند که نیاز به جابجایی داشتند. آنها فقط در سه روز توانستند 20 هزار مجروح را تخلیه کنند، بقیه مجروحان که می توانستند حرکت کنند، مجبور شدند به تنهایی از مسکو نقل مکان کنند. در مورد سازماندهی تامین غذا برای ارتش، قبل از شروع حمله، فرماندهی تصمیم گرفت گوشت ذرت را تهیه کند، که قرار بود به یکی از منابع اصلی غذا برای پرسنل نظامی تبدیل شود. غذای کافی برای تامین 120 سرباز برای 25 روز جمع آوری شد. در قطارهای واگن 30 پود کراکر و 8 چهارم غلات وجود داشت، علاوه بر این، 10 پود کراکر و 20 ربع جو دوسر توسط واگن ها تحویل داده شد. تهیه یونجه ارتش به اهالی ولایات سپرده شد و قرار بود بیشتر علوفه از اشراف و قسمت کوچکتر از تجار و اهالی شهر جمع آوری شود. بنابراین ، قبلاً در جنگ میهنی 1812 ، سازمان پشتیبانی عقب ارتش نقاط قوت و ضعف خود را نشان داد که تجزیه و تحلیل و درک آنها متعاقباً امکان ادامه بهبود بیشتر سازمان پشتیبانی عقب ارتش روسیه را فراهم کرد. .

در سال 1812، موقعیت های کمیسرهای ژنرال-کریگ صحرایی معرفی شد که هر کدام وظیفه تامین ارتش جداگانه را بر عهده داشتند. در 27 ژانویه 1812، بخش کمیساریات ایجاد شد که مسئولیت پوشش و کمک مالی ارتش و خدمات پزشکی را بر عهده داشت. کمیسیون های محلی تشکیل شد. اداره تدارکات که وظیفه تامین غذا و علوفه ارتش را بر عهده داشت، ساختار مشابهی داشت. در سال 1812، سازماندهی پشتیبانی عقب ارتش به طور همزمان به فرمانده کل و رئیس ستاد اصلی سپرده شد. در همان زمان ، ژنرال وظیفه تابع رئیس ستاد اصلی بود که مستقیماً مسئولیت پشتیبانی حمل و نقل نیروها و خدمات پزشکی را بر عهده داشت. او تابع ژنرال واگن مایستر و مدیر ارتباطات نظامی بود. در سال 1857، کمیسیونهای موقت روی زمین منحل شدند و به جای آنها، بخشهای استاد ارشد موقت ایجاد شد که تا سال 1864 وجود داشت. برای تأمین نیرو از 1700 تا 1864. استاد کل تدارکات به پاسخ دادن ادامه داد. از سال 1724، دو معاون تابع ژنرال-پرویانت مایستر - ژنرال-پرویانتمایستر- ستوان بودند. در سال 1812، اداره موقت میدانی ایجاد شد که توسط یک سرلشگر پروویژن رهبری می شد که مستقیماً به فرمانده کل بخش گزارش می داد. در سال 1836، ژنرال proviantmeister به ستاد اصلی ارتش روسیه معرفی شد، و در سال 1864، اداره موقت به بخش اصلی کمیساریات معرفی شد و پست ژنرال proviantmeister نیز لغو شد. اصلاحات نظامی 1864 که توسط D.A. میلیوتین به متمرکز کردن مدیریت عقب نیروهای مسلح کمک کرد. از سال 1864، وظایف تامین لباس، مالی، غذا، علوفه و کمک هزینه مسکن به اداره اصلی بخش اصلی، که در 11 اوت 1864 تشکیل شد، منتقل شد. ، بازرس موسسات فنی چهارماهری، مدیریت رئیس تجربه انجام اقتصاد نظامی توسط درجات اداره چهارم و بازرسان چهارم.

بخش اصلی محله تا سال 1918 وجود داشت و قبلاً در روسیه شوروی در ارتباط با ایجاد ارتش سرخ کارگران و دهقانان و ساختارهای مربوطه تحت آن منحل شده بود. علاوه بر این، در همان سال 1864، کمیته حرکت نیروها توسط راه آهن ایجاد شد که مدیریت ارتباطات نظامی را بر عهده گرفت. سمت رئیس ارتباطات نظامی ارتش فعال و فرماندهی نیروهای مستقر در عقب آن معرفی شد. زیردست رئیس ارتباطات نظامی، فرمانده، توپخانه، پزشکی نظامی، مهندسی در عقب ارتش و پزشکی نظامی در عقب کنترل ارتش بودند. وظایف رهبر جدید در "آیین نامه موقت مدیریت ارتباطات نظامی ارتش در میدان و نیروهای مستقر در پشت آن" مشخص شده است. به این ترتیب تلاش شد تا مدیریت عقبه نیروهای مسلح نوسازی و متمرکز شود. قرار بود هر ارتش فعال دارای منطقه نظامی خاص خود باشد که وظایف عقب را انجام می داد. با این حال ، تعمیق ایده ها در مورد سازماندهی عقب در ارتش امپراتوری روسیه فقط به دوره جنگ روسیه و ژاپن 1904-1905 اشاره دارد. بنابراین ، در این دوره بود که مفاهیم "عمومی" و "نزدیکترین" عقب ، یعنی عقب جلو و عقب ارتش ظاهر شد. فرمانده ارشد پشت جبهه زیر نظر مستقیم فرمانده کل قوا قرار گرفت و وظیفه تامین و تخلیه نیروها را بر عهده داشت. در طول جنگ جهانی اول، خدمات عقب بهبود بیشتری یافت. در 16 ژوئیه 1914 ، نیکلاس دوم تصمیم گرفت تا روسای بخش ارتباطات نظامی و بخش بهداشتی جبهه را از دفتر رئیس تأمین جبهه خارج کند. آنها مستقیماً تابع فرمانده کل قوا بودند.

در خاستگاه عقب مدرن. ژنرال خرولف

پس از انقلاب اکتبر 1917 و با ایجاد ارتش سرخ کارگران و دهقانان در سال آینده، دولت جوان شوروی با مسئله تشکیل و بهبود تدارکات ارتش سرخ و واحدهای نیروی دریایی سرخ روبرو شد. از آنجایی که ساختار قدیمی سازماندهی خدمات عقب ارتش امپراتوری ویران شده بود، فرماندهی شوروی و رهبری حزب مجبور به استفاده از آزمون و خطا، با مشورت «کارشناسان نظامی» مدرسه قدیمی، برای آزمایش مؤثرترین روشهای سازماندهی شدند. کار عقب در نیروها سازماندهی خدمات عقب از قبل از شروع جنگ بزرگ میهنی کم و بیش ساده شده بود. شهر در 1939 به دستور I.V. استالین، دپارتمان تدارکات ارتش سرخ به ریاست رئیس تامین ایجاد شد. آندری واسیلیویچ خرولف به عنوان سرپرست تامین منصوب شد. این او است که "پدر بنیانگذار" عقب نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در نظر گرفته می شود. آندری واسیلیویچ خرولف در سال 1892 به دنیا آمد. و در زمان انتصاب او قبلاً یک متخصص نظامی میانسال 47 ساله با زندگینامه غنی و جالب بود. او کار خود را در XNUMX سالگی آغاز کرد و در کارگاه های سنت پترزبورگ به عنوان شاگرد و سپس به عنوان قفل ساز مشغول به کار شد. حتی قبل از انقلاب در مارس 1918 به یک فعال اجتماعی در جنبش کارگری تبدیل شد. به RSDLP (b) پیوست، کمیسر کمیته ناحیه پورخوف پتروگراد بود. در آگوست 1918 خرولف 26 ساله داوطلبانه به ارتش سرخ پیوست. در ژانویه، او فرمانده گارد انقلابی ناحیه پورخوف پتروگراد شد، سپس به کار نظامی-سیاسی منتقل شد. 1919 تا 1928 او از دستیار رئیس بخش سیاسی لشگر 11 سواره نظام به عنوان بخشی از ارتش سواره نظام 1 به معاون رئیس بخش سیاسی منطقه نظامی مسکو رسید. شهر در 1930 خرولف ریاست اداره مرکزی مالی نظامی ارتش سرخ و سپس اداره مالی کمیساریای دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشت. شهر در 1935 به او درجه کمیسر سپاه اعطا شد. در 1936-1938 خرولف به عنوان رئیس بخش ساخت و ساز و آپارتمان کمیساریای دفاع مردمی خدمت کرد و در سال های 1938-1939. ریاست اداره ساخت و ساز نظامی منطقه نظامی کیف را بر عهده داشت. بدیهی است که I.V. استالین با انتصاب کمیسر سپاه 47 ساله به سمت مسئول رئیس بخش تأمین کل ارتش سرخ. 22 1940 جولای بخش تدارکات مجدداً سازماندهی شد و به بخش اصلی فرماندهی ارتش سرخ تغییر نام داد و خرولف به عنوان رئیس دومی با درجه سپهبدی خدمات کوارتر منصوب شد. این خرولف بود که بر غذا، پوشاک، حمایت اقتصادی و مسکن ارتش سرخ، تجارت نظامی و موسسات آموزشی نظامی در عقب نظارت داشت. خرولف که به خوبی می دانست خطر تهاجم دشمن بر سر کشور شوروی وجود دارد، وظیفه اصلی خود را آماده کردن خدمات کمیساری ارتش سرخ برای استقرار بسیج و اطمینان از تأمین تشکیلات موجود در صورت وقوع جنگ می دانست. شهر 1 مارس 1941 ژنرال سپهبد خدمات فرماندهی خرولف به عنوان معاون کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد. در تمام این مدت ، رهبری خدمات یک چهارم در مورد امکانات مؤثرترین سازمان پشتیبانی عقب ارتش سرخ بحث کردند. آناستاس میکویان، که به عنوان معاون رئیس شورای کمیسرهای خلق اتحاد جماهیر شوروی خدمت می کرد، مستقیماً مسئول تأمین ارتش سرخ در رهبری کشور بود. این میکویان بود که ملاحظات سازماندهی مجدد عقب را که توسط خرولف و همکارانش پیشنهاد شده بود، روی میز گذاشت. آناستاس ایوانوویچ افکار ژنرال را به ایوسف ویساریونویچ استالین منتقل کرد. پس از تدوین پیش نویس دستور در مورد ایجاد یک سازمان متمرکز در عقب ارتش سرخ، رهبران ارشد اداره اصلی کوارترمستر و نمایندگان ستاد کل ارتش سرخ برای ملاقات با I.V.

پس از انقلاب اکتبر 1917 و با ایجاد ارتش سرخ کارگران و دهقانان در سال آینده، دولت جوان شوروی با مسئله تشکیل و بهبود تدارکات ارتش سرخ و واحدهای نیروی دریایی سرخ روبرو شد. از آنجایی که ساختار قدیمی سازماندهی خدمات عقب ارتش امپراتوری ویران شده بود، فرماندهی شوروی و رهبری حزب مجبور به استفاده از آزمون و خطا، با مشورت «کارشناسان نظامی» مدرسه قدیمی، برای آزمایش مؤثرترین روشهای سازماندهی شدند. کار عقب در نیروها سازماندهی خدمات عقب از قبل از شروع جنگ بزرگ میهنی کم و بیش ساده شده بود. شهر در 1939 به دستور I.V. استالین، دپارتمان تدارکات ارتش سرخ به ریاست رئیس تامین ایجاد شد. آندری واسیلیویچ خرولف به عنوان سرپرست تامین منصوب شد. این او است که "پدر بنیانگذار" عقب نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در نظر گرفته می شود. آندری واسیلیویچ خرولف در سال 1892 به دنیا آمد. و در زمان انتصاب او قبلاً یک متخصص نظامی میانسال 47 ساله با زندگینامه غنی و جالب بود. او کار خود را در XNUMX سالگی آغاز کرد و در کارگاه های سنت پترزبورگ به عنوان شاگرد و سپس به عنوان قفل ساز مشغول به کار شد. حتی قبل از انقلاب در مارس 1918 به یک فعال اجتماعی در جنبش کارگری تبدیل شد. به RSDLP (b) پیوست، کمیسر کمیته ناحیه پورخوف پتروگراد بود. در آگوست 1918 خرولف 26 ساله داوطلبانه به ارتش سرخ پیوست. در ژانویه، او فرمانده گارد انقلابی ناحیه پورخوف پتروگراد شد، سپس به کار نظامی-سیاسی منتقل شد. 1919 تا 1928 او از دستیار رئیس بخش سیاسی لشگر 11 سواره نظام به عنوان بخشی از ارتش سواره نظام 1 به معاون رئیس بخش سیاسی منطقه نظامی مسکو رسید. شهر در 1930 خرولف ریاست اداره مرکزی مالی نظامی ارتش سرخ و سپس اداره مالی کمیساریای دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشت. شهر در 1935 به او درجه کمیسر سپاه اعطا شد. در 1936-1938 خرولف به عنوان رئیس بخش ساخت و ساز و آپارتمان کمیساریای دفاع مردمی خدمت کرد و در سال های 1938-1939. ریاست اداره ساخت و ساز نظامی منطقه نظامی کیف را بر عهده داشت. بدیهی است که I.V. استالین با انتصاب کمیسر سپاه 47 ساله به سمت مسئول رئیس بخش تأمین کل ارتش سرخ. 22 1940 جولای بخش تدارکات مجدداً سازماندهی شد و به بخش اصلی فرماندهی ارتش سرخ تغییر نام داد و خرولف به عنوان رئیس دومی با درجه سپهبدی خدمات کوارتر منصوب شد. این خرولف بود که بر غذا، پوشاک، حمایت اقتصادی و مسکن ارتش سرخ، تجارت نظامی و موسسات آموزشی نظامی در عقب نظارت داشت. خرولف که به خوبی می دانست خطر تهاجم دشمن بر سر کشور شوروی وجود دارد، وظیفه اصلی خود را آماده کردن خدمات کمیساری ارتش سرخ برای استقرار بسیج و اطمینان از تأمین تشکیلات موجود در صورت وقوع جنگ می دانست. شهر 1 مارس 1941 ژنرال سپهبد خدمات فرماندهی خرولف به عنوان معاون کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد. در تمام این مدت ، رهبری خدمات یک چهارم در مورد امکانات مؤثرترین سازمان پشتیبانی عقب ارتش سرخ بحث کردند. آناستاس میکویان، که به عنوان معاون رئیس شورای کمیسرهای خلق اتحاد جماهیر شوروی خدمت می کرد، مستقیماً مسئول تأمین ارتش سرخ در رهبری کشور بود. این میکویان بود که ملاحظات سازماندهی مجدد عقب را که توسط خرولف و همکارانش پیشنهاد شده بود، روی میز گذاشت. آناستاس ایوانوویچ افکار ژنرال را به ایوسف ویساریونویچ استالین منتقل کرد. پس از تدوین پیش نویس دستور در مورد ایجاد یک سازمان متمرکز در عقب ارتش سرخ، رهبران ارشد اداره اصلی کوارترمستر و نمایندگان ستاد کل ارتش سرخ برای ملاقات با I.V. در 1 اوت 1941، جوزف استالین دستور "در مورد سازماندهی اداره اصلی لجستیک ارتش سرخ" را امضا کرد. اداره اصلی لجستیک شامل اداره اصلی محله ارتش سرخ، اداره تامین سوخت، اداره ارتباطات نظامی، ریاست بهداشت و دامپزشکی و اداره بزرگراه بود. رئیس اداره اصلی لجستیک ارتش سرخ به طور همزمان رئیس لجستیک ارتش سرخ نامیده شد. تصمیم بر این شد که سپهبد خرولف به این سمت منصوب شود. مناصب مشابهی از روسای عقب در همه جبهه ها و در همه ارتش ها معرفی شد. در سال 1942 به خرولف درجه سرهنگ ژنرال سرویس چهارم و در سال 1943 - ژنرال ارتش اعطا شد. از فوریه 1942 تا آوریل 1943 ، ژنرال خرولف همچنین به عنوان کمیسر خلق راه آهن اتحاد جماهیر شوروی خدمت کرد ، زیرا ارتباطات راه آهن در طول جنگ بزرگ میهنی اهمیت ویژه ای در تأمین عقب ارتش سرخ جنگی پیدا کرد. گواه توانایی ها و دانش قابل توجه آندری واسیلیویچ خرولوف این بود که او در طول جنگ بزرگ میهنی رئیس لجستیک ارتش سرخ باقی ماند، اگرچه استالین بارها رهبران ارشد نظامی دیگر را تغییر داد و آنها را از یک موقعیت به موقعیت دیگر منتقل کرد. مسیر زندگی خرولف کلمات معروف "ما افراد غیرقابل جایگزین نداریم" را رد کرد. حداقل کسی نبود که جایگزین خرولف شود. پس از پیروزی بر آلمان فاشیست، آندری واسیلیویچ خرولف پست رئیس لجستیک ارتش سرخ را حفظ کرد. در سال 1946، او به عنوان معاون وزیر - رئیس لجستیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد و این سمت را تا سال 1951 حفظ کرد. در سال 1951، در سن 59 سالگی، ژنرال ارتش Khrulev از خدمت سربازی برکنار شد و به رهبری منتقل شد. سمت در وزارت مصالح صنعت ساختمان اتحاد جماهیر شوروی برای پست معاون وزیر. در سال 1956-1958. او معاون وزیر ساخت و ساز اتحاد جماهیر شوروی بود، سپس - بازرس نظامی - مشاور گروه بازرسان کل وزارت دفاع اتحاد جماهیر شوروی. در سال 1962، ژنرال ارتش Khrulev درگذشت. نام او برای مدت طولانی (از سال 1964 تا 1999 و از سال 2003 تا 2007) توسط مدرسه عالی مالی نظامی یاروسلاول (موسسه مالی و اقتصادی نظامی) که متخصصان خدمات مالی نظامی را برای نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی آموزش می داد و سپس روسیه.

عقب ارتش شوروی در دوره پس از جنگ

در طول جنگ بزرگ میهنی بود که تشکیل نهایی لجستیک ارتش سرخ ، که بعداً اساس تدارکات نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی شد ، انجام شد. بدون سازماندهی تدارکات لجستیکی مؤثر برای جبهه ها و ارتش های فعال، پیروزی بر آلمان نازی ممکن نبود. سربازان عقب سهم بزرگی در پیروزی بر دشمن داشتند. در دوره پس از جنگ، توسعه و تقویت بیشتر لجستیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی، و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی - تدارکات نیروهای مسلح فدراسیون روسیه رخ داد.

کمک بزرگی به تقویت لجستیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی توسط مارشال اتحاد جماهیر شوروی ایوان کریستوفورویچ باگرامیان انجام شد. بگرامیان یکی از فرماندهان نظامی افسانه ای شوروی در جنگ بزرگ میهنی، که جایگزین واسیلوسکی به عنوان فرمانده جبهه سوم بلاروس شد، دارای ذهن، انرژی و صداقت عالی بود. شاید این ویژگی های شخصی مارشال بود که به ارتقاء او به یک موقعیت مسئول جدید کمک کرد. در سال 3-1956. بگرامیان ریاست اکادمی عالی نظامی را بر عهده داشت. K.E. وروشیلف (آکادمی نظامی ستاد کل)، پس از آن در سال 1958 به عنوان معاون وزیر دفاع اتحاد جماهیر شوروی - رئیس لجستیک منصوب شد. بگرامیان تا سال 1958 - ده سال - این سمت مسؤولیت را داشت. در سالهایی که باگرامیان برجسته در راس لجستیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت ، وضعیت معاونت فرمانده دوباره به رئیس عقب بازگردانده شد. مفهوم عقب نه تنها به ارتش، سپاه، لشکر، بلکه به تیپ، هنگ و گردان نیز تعمیم داده شد. سمت های جانشین فرمانده تیپ، جانشین فرمانده هنگ و معاون تدارکات گردان معرفی شدند. در سال 1968 ، مارشال بگرامیان 1968 ساله به سمت بازرس کل گروه بازرسان عمومی وزارت دفاع اتحاد جماهیر شوروی منتقل شد.

کمک بزرگی به تقویت لجستیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی توسط مارشال اتحاد جماهیر شوروی ایوان کریستوفورویچ باگرامیان انجام شد. بگرامیان یکی از فرماندهان نظامی افسانه ای شوروی در جنگ بزرگ میهنی، که جایگزین واسیلوسکی به عنوان فرمانده جبهه سوم بلاروس شد، دارای ذهن، انرژی و صداقت عالی بود. شاید این ویژگی های شخصی مارشال بود که به ارتقاء او به یک موقعیت مسئول جدید کمک کرد. در سال 3-1956. بگرامیان ریاست اکادمی عالی نظامی را بر عهده داشت. K.E. وروشیلف (آکادمی نظامی ستاد کل)، پس از آن در سال 1958 به عنوان معاون وزیر دفاع اتحاد جماهیر شوروی - رئیس لجستیک منصوب شد. بگرامیان تا سال 1958 - ده سال - این سمت مسؤولیت را داشت. در سالهایی که باگرامیان برجسته در راس لجستیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت ، وضعیت معاونت فرمانده دوباره به رئیس عقب بازگردانده شد. مفهوم عقب نه تنها به ارتش، سپاه، لشکر، بلکه به تیپ، هنگ و گردان نیز تعمیم داده شد. سمت های جانشین فرمانده تیپ، جانشین فرمانده هنگ و معاون تدارکات گردان معرفی شدند. در سال 1968 ، مارشال بگرامیان 1968 ساله به سمت بازرس کل گروه بازرسان عمومی وزارت دفاع اتحاد جماهیر شوروی منتقل شد. خدمات لجستیکی ارتش شوروی مهمترین نقش را در طول جنگ در افغانستان داشت. شرایط سخت طبیعی و اقلیمی این کشور، وجود یک خطر دائمی در مواجهه با گروه های ناهمگون شبه نظامیان که تقریباً در سراسر خاک افغانستان فعالیت می کردند، اطمینان از حضور محدود نیروهای شوروی در افغانستان را بسیار دشوار می کرد. برای حل این مشکلات، تعدادی واحد از نیروهای ویژه سطح تیپ و گردان شامل تیپ 276 خط لوله، تیپ فرماندهی راه 278، تیپ جداگانه 159 راه سازی و تیپ جداگانه 58 خودرویی وارد افغانستان شدند. تیپ 59 پشتیبانی مادی جداگانه، گردان مجزای 692 جاده و گردان خط لوله 14 و 1461، بخش 342 مهندسی مهندسی (در واقع اتصال 6 گردان نظامی و 3 گردان ساختمانی و تاسیساتی، 2 شرکت ساختمانی). سربازان و افسران خط لوله، جاده، نیروهای اتومبیل، تمام خدمات عقب قهرمانی واقعی را نشان دادند و سخت ترین وظایف را برای یگان های متخاصم ارتش شوروی حل کردند. با توجه به فقدان ارتباطات راه آهن در افغانستان، توسعه نیافتگی زیرساخت های خط لوله، نیروهای اتومبیل و جاده به مهم ترین مؤلفه تأمین غذا، لباس، مهمات، سوخت و روان کننده ها برای OKSVA تبدیل شد. نقش مهمی را نیروهای خط لوله ایفا کردند که تامین آب و سوخت را تامین می کردند. در نهایت، خدمات پزشکی نظامی نقش عظیمی ایفا کرد، زیرا شرایط آب و هوایی خاص افغانستان در ظاهر شدن هزاران بیمار، از جمله بیماری های جدی مانند هپاتیت، علاوه بر مجروحان در عملیات های جنگی، نقش داشته است. نیروهای ویژه و خدماتی که بخشی از لجستیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی بودند، تلفات قابل توجهی در افغانستان متحمل شدند و وظیفه خود را کمتر از سربازان و افسران سایر نیروها با شجاعت انجام دادند.

لجستیک مدرن نیروهای مسلح فدراسیون روسیه

در سال 1991، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آغاز انهدام ارتش قدرتمند شوروی، ضربات جدی به پشت نیروهای مسلح روسیه جوان وارد شد. بنابراین ، رئیس لجستیک از سمت معاون وزیر دفاع فدراسیون روسیه محروم شد.

واحدهای لجستیکی و نیروهایی که بخشی از عقبه نیروهای مسلح بودند با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. اثربخشی و کارایی مدیریت لجستیک کاهش یافت که منجر به تصمیم گیری در سال 1994 برای بازگرداندن رئیس تدارکات نیروهای مسلح روسیه به رتبه معاون وزیر دفاع کشور شد. در سال 1997، اداره اصلی پزشکی نظامی و اداره ارتباطات نظامی، که قبلا از آن جدا شده بودند، به عقب نیروهای مسلح RF بازگردانده شدند. ژنرال ارتش ولادیمیر ایلیچ ایزاکوف از سال 1997 تا 2008 کمک بزرگی به سازماندهی مجدد و تقویت عقب نیروهای مسلح فدراسیون روسیه کرد. به عنوان رئیس لجستیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه - معاون وزیر دفاع فدراسیون روسیه خدمت کرد. ژنرال رزمی ولادیمیر ایلیچ ایزاکوف، یک جنگجو در افغانستان که پس از جراحات شدید به طور معجزه آسایی جان سالم به در برد، از نزدیک اهمیت سازماندهی مؤثر عقب ارتش را می دانست. ایزاکوف به مدت 11 سال که در راس عقب ارتش روسیه بود، برای احیای و نوسازی آن کارهای زیادی انجام داد.

واحدهای لجستیکی و نیروهایی که بخشی از عقبه نیروهای مسلح بودند با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. اثربخشی و کارایی مدیریت لجستیک کاهش یافت که منجر به تصمیم گیری در سال 1994 برای بازگرداندن رئیس تدارکات نیروهای مسلح روسیه به رتبه معاون وزیر دفاع کشور شد. در سال 1997، اداره اصلی پزشکی نظامی و اداره ارتباطات نظامی، که قبلا از آن جدا شده بودند، به عقب نیروهای مسلح RF بازگردانده شدند. ژنرال ارتش ولادیمیر ایلیچ ایزاکوف از سال 1997 تا 2008 کمک بزرگی به سازماندهی مجدد و تقویت عقب نیروهای مسلح فدراسیون روسیه کرد. به عنوان رئیس لجستیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه - معاون وزیر دفاع فدراسیون روسیه خدمت کرد. ژنرال رزمی ولادیمیر ایلیچ ایزاکوف، یک جنگجو در افغانستان که پس از جراحات شدید به طور معجزه آسایی جان سالم به در برد، از نزدیک اهمیت سازماندهی مؤثر عقب ارتش را می دانست. ایزاکوف به مدت 11 سال که در راس عقب ارتش روسیه بود، برای احیای و نوسازی آن کارهای زیادی انجام داد. عقب مدرن نیروهای مسلح فدراسیون روسیه یک ساختار بسیار پیچیده است. این شامل ادارات، ادارات، خدمات، نیروهایی است که وظایف اقتصادی، غذایی، پوشاک، تجارت، پزشکی، محیط زیست، سوخت، جاده، پشتیبانی ریلی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه را انجام می دهند. اجزای ساختاری عقب نیروهای مسلح فدراسیون روسیه عبارتند از: اداره مرکزی ارتباطات نظامی وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره اصلی پزشکی نظامی وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره اتومبیل و جاده وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره مرکزی سوخت و سوخت موشکی وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره اصلی تجارت وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره مرکزی غذای وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره مرکزی پوشاک وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره ایمنی محیط زیست؛ وزارت کشاورزی وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ اداره تفریحات فعال وزارت دفاع فدراسیون روسیه؛ خدمات آتش نشانی و نجات و دفاع محلی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه؛ خدمات دامپزشکی و بهداشتی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه؛ کمیته علمی نظامی لجستیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه؛ اداره آموزش نظامی لجستیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه؛ بخش پرسنل لجستیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه؛ دبیرخانه رئیس لجستیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه. علاوه بر این، قسمت عقب تسلیحات و خدمات نیروهای مسلح RF، عقب مناطق نظامی، ناوگان و شناورها تابع عقب نیروهای مسلح فدراسیون روسیه هستند. عقب نیروهای مسلح فدراسیون روسیه نیز شامل خودرو، جاده، راه آهن، نیروهای خط لوله و نیروهای گارد عقب است. طبق دستور وزیر دفاع فدراسیون روسیه در 28 ژوئیه 2011، هر ساله در 1 آگوست، روز لجستیک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه جشن گرفته می شود.

اطلاعات